邀请第三方商家入驻的“平台”模式反而不受青睐,但并非没有成功案例。香港电商龙头“HKTV mall”即是平台、自营双轮驱动,且平台占比更高。其64.94亿港元的商品销售总额中,有21.17亿元来自于自营业务,43.77亿来源于特许销售收入及其他服务收入(平台入驻的第三方商家)。

对比自营,平台有其独特优势,不止于更轻的运营成本。财报显示,“HKTV mall”供应规模已从2020年的50万种产品,扩展到2021年的80万,囊括杂货、美容、电子产品、家用电器等。合作商户也从4200家,扩展到超5500家。对比“友和”23000个SKU,优势明显。网站上,我们也能直观地看到,“HKTV mall”有更丰富的商品供给,这也是其能占据更大市场份额的差异化优势之一。

如果把“友和”比作京东,那么“HKTV mall”则更接近阿里。与此同时,香港本土电商们,也正感受到自营模式的局限性,开始尝试向平台发展。“友和”招股书显示:

我们拟于22/23财年推出线上平台业务,第三方商户可在此平台向消费者销售产品,而我们将赚取佣金收入。与此同时,我们亦主张扩大电子商务平台上提供的产品组合至电子产品及家庭电器以外的全新类型。

“HKTV mall”则强调将继续加大对第三方商户的支持力度,推进“平台”模式进一步发展:

2021年对于香港许多线下商户来说是艰难的一年,尤其是对中小型企业而言,我们认为降低佣金率和回赠佣金奖励计划,能领商户更具勇气去建立一个可行的业务个案,将业务重点从线下转移到线上。

从推进“平台”的搭建,到对商户进行佣金减免,这一系列的举措,都可以看到香港电商平台对阿里、京东成功路径的借鉴。甚至在“大促节点”的设置上,同样有诸多参考。比如“友和”从2014年开始,即跟进了“双11”,目前还有“双12”、“818VIP节”等。当然,也有其基于自身特色的“313周年庆”。

在“HKTV mall”上,能看到对“电商直播”先进经验的学习。2021年其入驻的健康品牌“维特健灵”与运动品牌“PUMA”在平台上进行了两场直播,观看人次分别为4.2万、3.7万,后者订单成交额增长60倍(对比过去30天日均商品交易额)。

本土化改造

借鉴内地电商先进经验之外,香港电商也有其“本土特色”。

“友和”在招股书中频繁强调其主打的“OMO模式”,本质即我们所熟悉的线上、下融合的新零售。这在内地早有先例,比如“苏宁易购”早年即是线上平台和线下门店双轮驱动。全国最知名的“十元店”名创优品,其天猫旗舰店、微信小程序千万级会员规模,及超10%的线上营收占比,都得益于线下超4000家门店的引流作用。

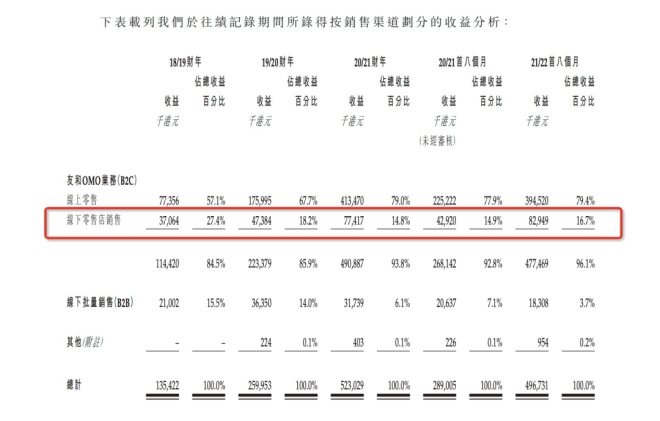

据“友和”招股书,其“线下零售店”(观塘店、长沙湾旗舰店)销售额占比,18/19财年、19/20财年、20/21财年及21/22财年前8个月,分别为27.4%、18.2%、14.8%、16.7%。线下销售额呈增长态势,但增速整体不及大盘,原因在于香港线下零售业年复合增长率低于线上。

“友和”往绩记录期间所录得按销售渠道划分的收益分析

在疫情反复的环境下,坚持线下门店的意义在于:1、香港本土电商需要线下门店提供“消费者信任”;2、作为物流履约最后一公里的自提点。

徐嘉莹创办“友和”之初就开了“观塘店”,当时花了3万元的装修费,创始人带头铺地板,自行采购壁纸。她表示对更习惯于线下购物的香港消费者来说,线下门店是电商的“背书”。

“友和”也提到,顾客可选择将已订购产品运送上门,或按其意愿自全港各区逾2000个提货点提取已订购产品。招股书显示,20/21财年及21/22前八个月,客户选择到零售店收取已订购项目的网上订单数目,分别占网上订单总数的27.8%和19.4%。

“自提”是香港电商的常规操作,“屈臣氏”依靠线下门店,编织起了密集的线上、下零售网络。而即便是“HKTV mall”,其最新财报显示,首间“超级市场”线下店于2021年10月开业,提供超3000款商品,同时作为网上客户订单的自取点、现场销售点和极速送服务,推动线上、下协同效应。

香港电商重视自提,主要因为上文提到的高居不下的履约成本。“友和”自2022年前“包邮”门槛为满400港元,今年以来提升到了500港元。而付费配送价格在30—200港元之间。好在其主营的高价值电子产品、电器,提高了平台平均客单价,20/21财年为1463港元,最新8个月则为1623港元。

当然,作为全球人口密度最高的城市之一,自提未尝不是更效率的一种物流方式。

从香港,走向全球?

上市后,“友和”们需要给投资人讲出更动听的新故事。

“友和”招股书显示:预计将本次IPO募资所得的资金中的8.6%,用于拓展大湾区客户(港粤澳),注资约3百万港元(或所得款项净额约3.4%),以支持扩大跨境电子商务业务营运的规模,包括建立在中国主要电子商务门户网站(根据目前的业务计划,应包括将于2023年第二季度开始运作的天猫及京东)设立旗舰店。

“HKTV mall”表示,考虑到香港市场的局限性,待疫情缓和后,仍将大力发展全球市场,其中包括伦敦等大城市。

从香港走向更大的市场,似乎已成香港本土电商的共识。它们可以循着阿里、京东的成功路径,从香港走向大湾区,甚至全国,乃至全球市场。但其间,无疑也会遭遇数百倍、千倍于它们规模的对手,以及“水土不服”的问题。

将“全球化”的野望写进财报,不难。难的或许是,将文字的表达,转化为财报上切实的数据。

来源:电商在线 沈嵩男

共2页 上一页 [1] [2]

关注公号:redshcom 关注更多: 电商