|

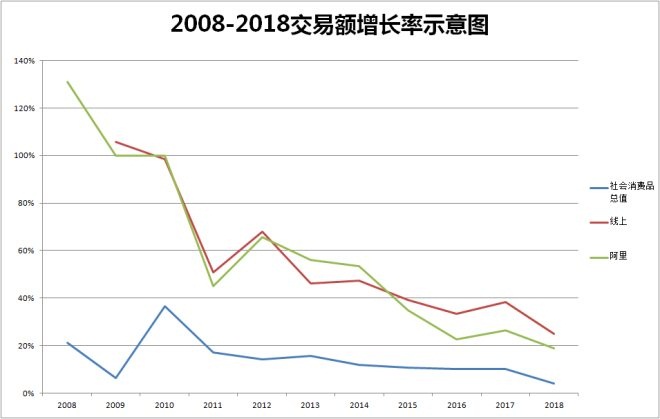

但我们仍不这么认为,原因在于:其一,GMV的定义中包括支付和未支付订单,而线上交易额的统计以实际支付为主要口径,63%的占比有放大的可能;其二,虽然平台在打击,但在实际判定中仍然要考虑刷单带来的市场虚高问题;其三,动态看,阿里的电商增速开始低于电商行业,这也是自主竞争放大的结果,见下图

整理自国家统计局和阿里公开信息

市场处于动态竞争态势,因此难以用“优势地位”定义阿里抑或是天猫。

以上论断或许会与相当部分观点不协调,甚至是刺耳,但我们若只讲细节,不考虑读者的直观感受,事实确实就是如此。

如何正确看待“二选一”口水战

在世界银行《2016年世界发展报告》中,明确互联网的经济运作模式有利于形成自然垄断(在一定的市场范围内,由一个供应商提供产品是最好的)。

若无竞争性商业环境,就会导致出现更集中的市场结构,在当今大数据杀熟、捆绑销售等一系列做法中,以上弊端确实也开始显现。

以上固然是舆论要求加强对互联网企业反垄断的主要原因,但其实也忽略了互联网行业竞争的动态性特征,即便平台经营者具有很高的市场份额,也未必能够完全排除、限制市场竞争。

虽然随着集中度增加,互联网业貌似进入了寡头竞争阶段,但事实上仍然是充满了以小博大的机会和案例,如拼多多的异军突起,也恰证明了行业尚未出现垄断者“只手遮天”的大问题。

我们在此不妨引用凯文凯利在2012年与马化腾对谈时的观点:

自然垄断不会延续很长的时间,它会很快被取代,被下一代产品或者下一代科技所取代。我所说的自然垄断是有利的,只要它能够给我们的客户,给我们的用户带来好处。所以,对于自然垄断的现象,我们要从不同的角度去看待。

马化腾对此亦表示:危机是永远存在的,不要以为说这些大的企业没有危险,往往稍微一疏忽跟不上形势,不用几年,可能一两年就基本看出苗头。自然垄断,只是一个阶段性的,没有人保证服务是一直持续的。

近几年互联网乃至整个科技界以小博大案件频出,三星、雅虎甚至当年国产电视机巨头长虹等是在各自领域中取得优势的企业,在近些年遭遇了一次次颠覆,也说明竞争环境下的自然垄断的短暂性。

《电子商务法》虽然结合电商业发展将《反垄断法》和《反不正当竞争法》在电商业的实施进行可操作层面的调整,但在根本上却忽略了电商业发展的特点,即其中的创新因子。

在创新因子之下,平台的规模效应放大,获客成本降低,边际成本调低,具有市场的先发优势,以此获得规模优势,此刺激行业竞争,在传统经济学理论中,市场被理解为一个静态的、通过价格竞争来适配资源的机制,却忽视了创新带来的动态竞争。

京东在自营模式中探索,拼多多在社交电商中的突破也都此因素带来的结果。

在无准入门槛限制时,创新会带来企业通过创新进行博弈,若此时行政力量过大,或以民意倒逼行政干扰,反而会打破原有平衡,影响创新。

换句话说,我们仍然觉得所谓的“二选一”问题能够用市场问题解决,抑或是如今的争论只是暂时的,随着市场的变化,竞争的深入,总有一些以上问题总会得到根本解决,毕竟电商业仍然处于20%以上的同比增速中,市场空间极大,竞争空间也相当之大。

作为我国第一部《电子商务法》虽然对行业进行了重新的认可和规范,但部分细节也仍有优化空间,如第35条既无电商平台要具有相对优势的直接说明,也没有规定其从事限制性行为的“不合理性”的内涵,法律起草人,中国人民大学教授杨东在不久前的座谈会上也表示“要优化35条”。

但在现在,“二选一”是否违法已经清晰了。

本文部分观点摘自:

中国政法大学副教授戴龙的《<关于电子商务法>对滥用优势地位规制的适用研究》论文

张维迎的《经济学原理》

(来源:微信公众号“科技说”,作者老铁007) 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号:redshcom 关注更多: 二选一 |