|

融资的另一面

翻看年报可以发现,佳源国际2018年销售面积为178.72万平方米,而年内其通过各种方式获得香港、上海、泰州、常州等13个项目,新增总建面则为390万平方米,相当于销售面积的一倍有余。

由此可以看出,沈天晴的规模诉求并不是空话,他甚至有了千亿的想法。但1月份的股价暴跌,对他是一个不小的打击。

据观点指数统计,2016年上市后,佳源国际用了三年的时间,将市值从2016年底的63.68亿港元,提升到2018年底的363.59亿港元;但经过今年1月份的一番风云变幻,其市值跌落悬崖,目前仅为92.71亿港元。

尽管沈天晴屡屡在公开场合表示,这是做空言论从中作梗,但部分投资者并不认账。此时最需要的,是出炉一份有说服力的成绩单,拨开那些负面的云雾。然而,年报的数据,并不足以掩盖质疑的声音。

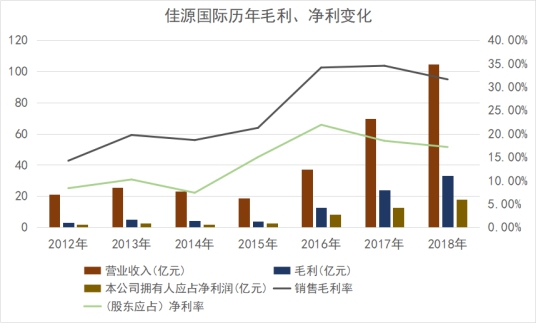

2018年佳源国际的销售毛利率由上年的34.52%下降至31.61%,应占股东净利率则连续第二年下跌至17.15%。两项指标的双双下滑,意味着其运营成本的上升。

数据来源:观点指数整理

除了销售和行政开支外,年内佳源国际发行于2019年到期的3.5亿美元优先票据、于2020年到期的4亿美元优先票据等,融资成本也呈现上涨趋势。

专注于规模上的发力,佳源国际一直强调多元的融资渠道,由此负债规模也不断增大。去年它的短期借款为48.01亿元,但在手资金却仅为39.07亿元,存在短期的偿债压力。而净负债率再次提升为177.57%,也说明佳源国际依旧在利用杠杆去撬动规模。

在刚刚过去的业绩会上,沈天晴并没有对负债情况进行过多的陈述,管理层提及更多的是融资渠道、项目布局等。也许大股东承诺将“佳源系”所有资产注入上市公司,是他们的底气所在。

来源:观点地产网 记者 曾树佳 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 佳源国际 |