|

11月12号零点,史上最长的2025年“双十一”购物节落下帷幕,星图数据监测显示,10月7号-11月11号,全网销售总金额达16190.67亿元,产生包裹数57.98亿个,平均客单价279.21元。

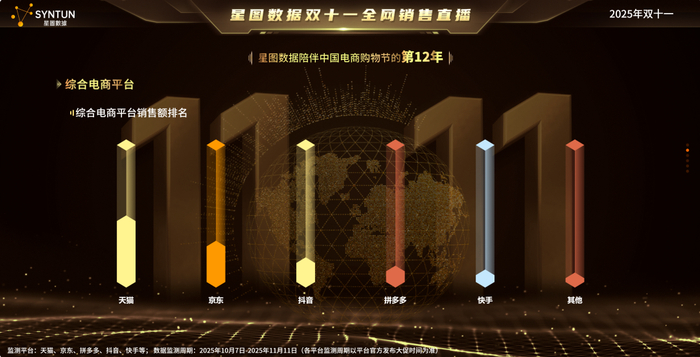

数据显示,在综合电商销售额排名中,天猫、京东稳居前两位,综合电商平台仍是销售主力。

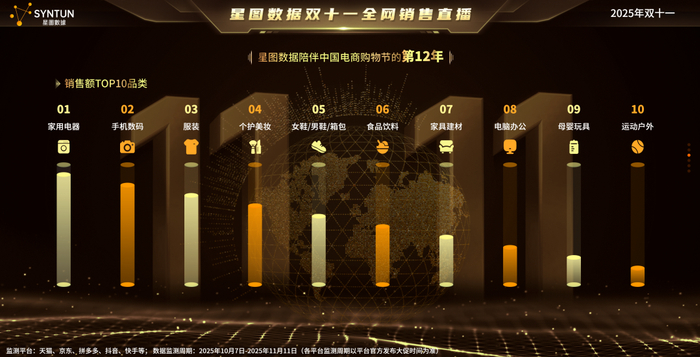

销售额TOP10的品类中,家用电器、手机数码、服装包揽前三,印证了“大件消费升级”的趋势;同时,个护美妆、食品饮料等品类也保持高热度——消费者既愿为高端护肤品支付高价,也在日常用品中追求“质价比”,呈现“按需分级”的理性消费特征。

本次双十一共有94486个品牌参与大促,新品占比达11.29%——品牌端不仅通过“老品降价”吸引大众,更以“新品首发”锚定品质客群。值得注意的是,本次“双十一”出现了一个新增长极:“即时零售”表现亮眼,“即时零售”全渠道销售额达670亿元,同比增长138.4%:美团闪购位居榜首,淘宝闪购、京东秒送分列二、三位,“线上下单、小时达”的即时消费场景,正成为电商平台争夺本地生活市场的核心战场。

星图数据销管中心总经理邓魁麟分析了几点关键数据,第一个数据是全网的即时零售,增速已经突破了130%,这标志着线上和线下的加速融合,以及实体经济和本地生活的全面激活。

第二个数据是,现在越来越多的消费者在追求“质价比”。这是消费升级的体现,本次大促(全网销售额)实现了大约14%的双位数增长,所有参与的电商平台,以及大多数的重点品类都保持着增长态势。

专家分析:

从“双十一”看消费结构的转型升级

从“以量取胜”到“以质取胜”

中国人民大学重阳金融研究院副院长蔡彤娟分析,节日促销的“节点促销效应”仍然是存在的,也说明我们民众的消费,仍然具有韧性和内生的动力,现在的“双十一”促销周期在拉长,人们的消费模式,正在从“节点消费”转向常态化的消费,同时平台的玩法也更加简单、更加精确,像“官方直减”“一降到底”,这样更简单明了的促销方式,降低了消费者的参与门槛,提高了成交的效率。

专家分析,从2024年开始的国补政策在本届“双十一”大促中得到了保持和延续,并与地方政府的消费券发放形成合力。这是国家直接以政策工具优化供给和需求结构,稳定和提振消费信心。

中国人民大学重阳金融研究院副院长蔡彤娟分析,在“双十一”的节点也可以看到“以旧换新”“国家补贴”的强度在增强,补贴力度在加大,从产业的角度来看,“以旧换新”政策可以促进人们的提前消费,可以促进相关的产业的技术更新,能源利用效率的提升,还有绿色产业的发展。从消费的角度来看,它可以让人们提前满足消费需求。而且今年有一种新的补贴方式,就是“分期贴息政策”,这也是国家从信贷方面,给消费者提供了更多的便利。

同时,结构调整正推动消费告别过去粗放式的“高流量”争夺,转向“高质量”的价值深耕。从国潮品牌与国际新品的双向亮眼表现,到即时零售、跨境电商的蓬勃兴起,越来越多消费者对“质价比”的追求、“悦己消费”和“情绪消费”的显著升温,大家更愿意为高品质、精神满足感和兴趣买单。

中国人民大学重阳金融研究院副院长蔡彤娟总结,今年的“双十一”体现了国家政策的作用,“以旧换新”政策、“国家补贴”政策,对于“节点消费”带来的辅助促进作用,还体现了消费结构的转型和升级,消费趋势正在从“以量取胜”转向“以质取胜”,特别是从规模的迅猛增长,转向结构的优化和效率的提升,这一点从“双十一”的消费数据中也可以看出来。

2025年“双十一”的各项数据,正立体呈现中国消费市场的多元化升级、供应链的数字化革新与内需潜力的持续释放,为读懂新时代中国消费逻辑提供了最鲜活的样本。

来源:BRTV新闻 记者:吕梓源

数据来源:星图数据

|