|

为什么我们不再喝港式奶茶?

我们不再为了解渴或者提神而去喝奶茶。喝奶茶逐渐由一种功能性消费行为,变成年轻人热衷的个性经济。

坚持“正宗”的港式奶茶,不再那么时髦。

打开任何一家外卖app,主打港式奶茶的门店还是“老三样”卖得最好——丝袜奶茶、鸳鸯奶茶、冻柠茶。就连桂源铺创始人郑志禹都说,多年来港式奶茶品牌都没有跳出港式茶餐厅的圈子,品牌也从没想过在饮品上进行融合创新。

同时,以喜茶、奈雪的茶为代表的新式茶饮开始走红。它们用极快的菜单更新速度,和新奇的小料搭配,迎合了年轻人追求新鲜感的消费习惯。

他们不care丝袜奶茶的醇厚,也不在意鸳鸯奶茶的顺滑,要的是由咖啡因、芝士奶盖和茶勾兑而成的多巴胺——一口下去,瞬间回血,还有握在手心上的高颜值造型——可以捧着边走边喝,也可以打卡拍照晒在社交上带来的满足感。

2017年后,广芳园的扩张速度“从高峰期的30-40%跌落至10%。”2018年,桂源铺彻底关闭加盟与代理的渠道,减缓开店速度,控制店面风格和成本。2019年,大通冰室的加盟店3个月内闭店率高达51.4%,单月销售额小于1000元的门店占98%。

来源:餐饮情报局局长

港式奶茶的重口味也不再吸引当下的消费者。

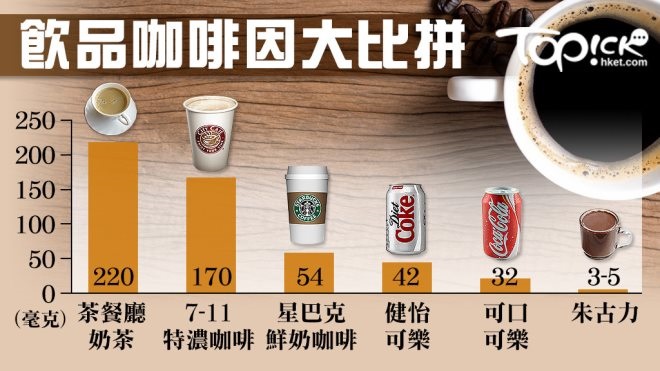

“茶味重于奶味”的偏涩口感,比不上重芝士、含气泡所带来的的味觉快感。由于曾经是香港工人阶层用来提神的下午茶饮品,港式奶茶过高的咖啡因含量也令不少消费者难以消受。“喝XX港奶品牌之后心悸/失眠/胃痛” 等评论常见于网络。

任何成功的产品输出,都是文化的输出。

港式奶茶的过气,与香港流行文化式微不无关系。这一点与西式快餐在中国市场的遭遇类似。

内地的80后,和部分90后出生在香港电影黄金时代的末期。港剧里经常出现的茶餐厅,与丝袜奶茶、冻柠茶和鸡蛋仔等食物,构成了他们对香港文化的所有想象。

用香港作家欧阳应霁的话说,港式奶茶是代表香港文化和精神的美食,是一种中西文化、高档与庶民,权力和游散、繁忙与休闲的混种。

大快活、大家乐等港式餐饮以一种“更高档”、“更洋气”的形象在内地市场扩张;丝袜奶茶、鸳鸯奶茶这些新鲜的词语也被统一称为港式奶茶。这与“港式烧腊”有异曲同工之妙,它们不再是在香港饮食元素的细胞,而是以一个整体的“港式”形象被推到香港文化符号的前台。

这也就不难解释为何港式奶茶那么多品牌,店面装潢风格却大同小异。

流行文化也有不再流行的一天。随着香港电影的黄金年代落下帷幕,港风从流行变成怀旧,再变成过时,翠华餐厅的门前不再有人大排长队。港式奶茶店打了一把怀旧牌之后,也逐渐消失在大家视线中。

如今的港式奶茶店涉足台式、新中式茶饮变得越来越常见。譬如桂源铺就推出了芋泥系列和果茶系列;米芝莲开始售卖水果+冰沙的组合和手打水果茶。如今的现制茶饮市场,产品融合成为常态,台式港式的界限越来越模糊。这对消费者来说也许是个好消息,毕竟他们只需要一杯好喝、上镜的奶茶而已。

来源:第一财经商业数据中心 贺哲馨 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号:redshcom 关注更多: 奶茶 |